公開日 2024年03月11日

マイナンバーカードの休日窓口について

次の日程で、マイナンバーカードの申請・受取り・更新の手続きのための休日窓口を開設します。

| 日にち |

9月28日(土曜日)、11月10日(日曜日)、12月21日(土曜日) |

|---|---|

| 時 間 | 午前9時~正午 |

| 場 所 | 役場 1階 住民課 |

マイナンバーカードの電子証明書の更新

マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書は、5年の有効期限があります。

電子証明書の有効期限が3か月未満の方には、地方公共団体システム機構より有効期限通知書が送付されます。

通知書が届きましたら、有効期限通知書とマイナンバーカードを持って、住民課窓口までお越しください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

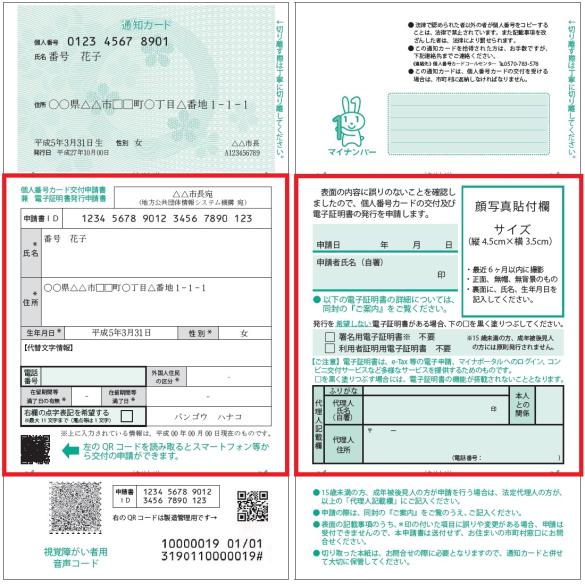

マイナンバーカードの申請・交付

ご自分で申請される場合

| 郵送による申請 |

|

|---|---|

| ウェブサイトからの申請 |

|

| その他 | 紛失された場合や住所等に変更があった場合には、役場にて申請書の再発行をします。スマートフォンやインターネットで申請する方法もあります。 詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)  をご覧ください。 をご覧ください。 |

マイナンバーカードの受取方法

マイナンバーカードの申請から約1か月後、役場から交付通知書がご自宅に届きますので、ご本人様が住民課課窓口まで受け取りにお越しください。

必要なもの

- 交付通知書(ハガキ)

紛失された場合は、再発行いたしますのでご連絡ください。 - 本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書なら1点(運転免許証など)、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書ではない場合は2点必要(保険証、学生証、年金手帳、医療受給者証など)

- 通知カード(紛失された場合は、紛失の届出を記入していただきます。)

- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

申請時来庁方式

運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方は、申請時に本人確認を行い、交付は書留郵便にて行うこともできます。申請の際に暗証番号設定用紙をご記入いただき職員が暗証番号を設定のうえ、カードを郵送します。カードは、地方公共団体情報システム機構にて作成されます。お申込みからカードをお渡しするまで1か月程度お時間をいただいております。

必要なもの

- 通知カード(紛失された場合は、紛失の届出を記入していただきます。)

- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

- 顔写真

(注意)サイズ等にご注意ください。役場窓口でも無料で撮影しています。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

注意事項

- 交付通知書(ハガキ)、通知カードおよび住民基本台帳カードは回収します。

- 交付通知書(ハガキ)に記載した期限は、目安となります。期限が過ぎた場合でもお受け取りいただけます。

- カードの受け取りには、申請者ご本人に来庁していただく必要があります。施設入所中、入院中、障がいをお持ちの方等、やむを得ずご本人が受け取りに来ることが困難な場合は、事前にご相談ください。なお、仕事が忙しい、通勤・通学のため等で来庁できない場合は、やむを得ない理由には該当しません。

- カードの有効期限は、カード作成日から起算されますのでお早目のお受け取りをお願いします。

- 15歳未満または成年被後見人の方のマイナンバーカード受取については、法定代理人の方の同行が必要です。

マイナンバーカード

関連記事

お問い合わせ

厚生部 住民課 戸籍住民係

住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地

TEL:0569-82-1111内線256

FAX:0569-82-3797