○美浜町妊産婦医療費助成要綱

令和5年7月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、安心して子どもを産み育てることができる環境を整え、母子の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成対象者)

第3条 この要綱により妊産婦医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する妊産婦で、医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 法令の規定により、この要綱と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(助成の対象期間)

第5条 この要綱により妊産婦医療費の助成を受けることができる期間(以下「助成対象期間」という。)は、母子保健法第16条第1項に規定する母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の初日(同日において本町に住所を有していない場合にあっては、住所を有した日)から、出産(流産及び死産を含む。以下同じ。)した日の属する月の末日(同日までに本町に住所を有しなくなった場合にあっては当該住所を有しなくなった日)までとする。

(助成の範囲)

第6条 町長は、助成対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額を助成する。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

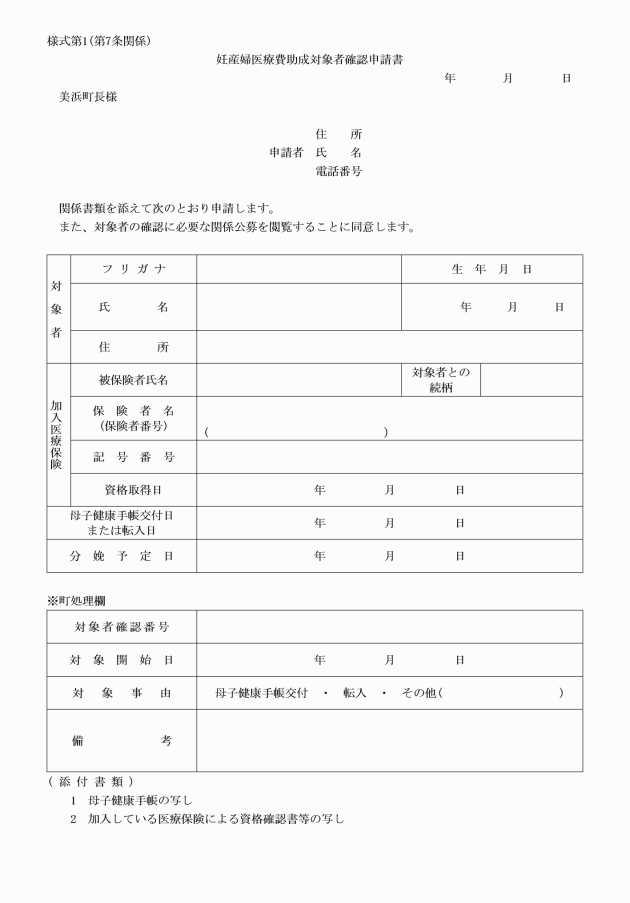

(助成対象者確認申請等)

第7条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、妊産婦医療費助成対象者確認申請書(様式第1)に母子健康手帳の写し及び医療保険各法による資格確認書等(以下「資格確認書等」という。)の写しを添えて町長に申請しなければならない。

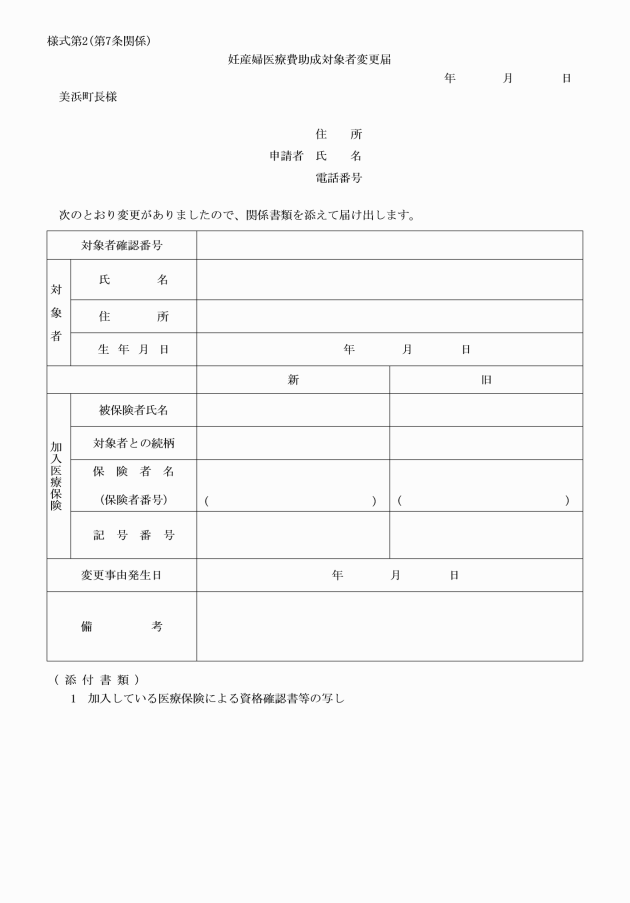

2 助成対象者は、医療保険の種類又は資格確認書等の記載事項に変更があったときは、速やかに妊産婦医療費助成対象者変更届(様式第2)に、当該変更のあった資格確認書等の写しを添えて町長に届け出なければならない。

(助成の方法)

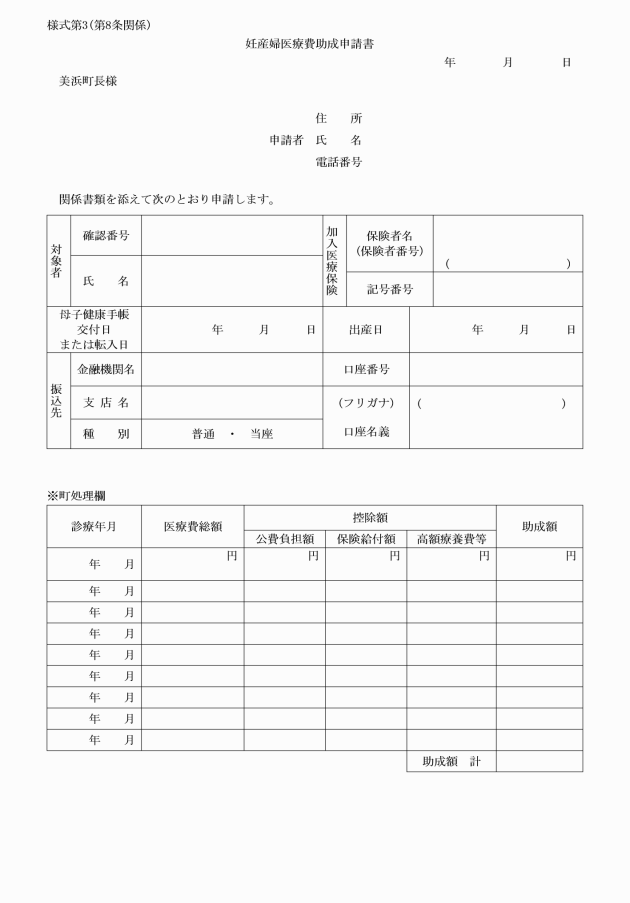

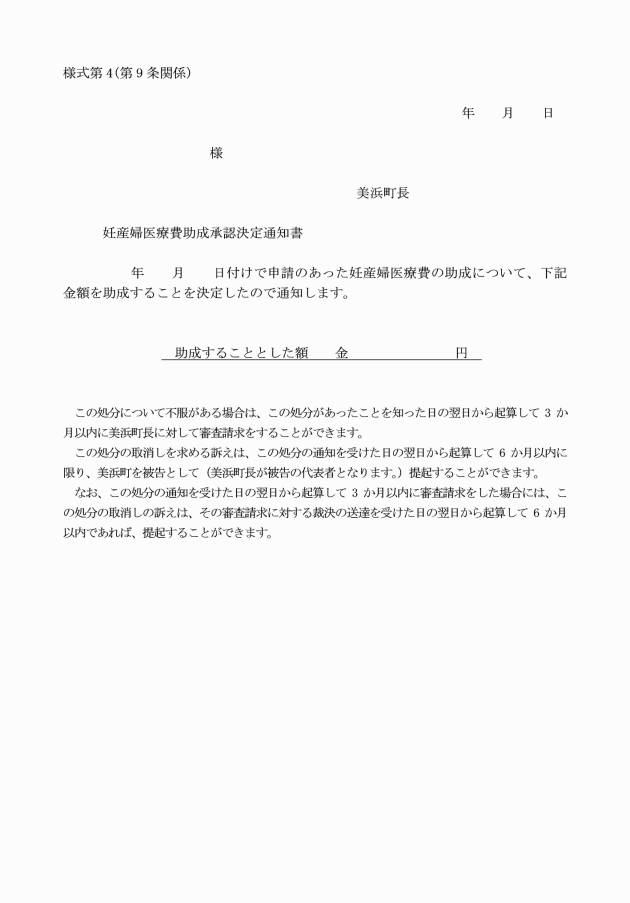

第8条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊産婦医療費助成申請書(様式第3)に次に掲げる書類を添えて、助成対象期間の末日から起算して2年以内に町長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 医療に関する給付が行われたことを証する書類

(3) 医療に要した費用に関する証拠書類

(4) 資格確認書等

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成の制限)

第10条 第8条の規定による申請を行う日において、助成対象者が本町に住所を有していない場合は、医療費の助成をしないものとする。ただし、助成対象者が死亡している場合を除く。

(助成した医療費の返還)

第11条 町長は、助成対象者が医療費の助成に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の美浜町妊産婦医療費助成要綱の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の美浜町妊産婦医療費助成要綱の規定にかかわらず当面の間、使用することができる。